无电极仿生纳米孔芯片

1美元实现高通量单分子芯片分析

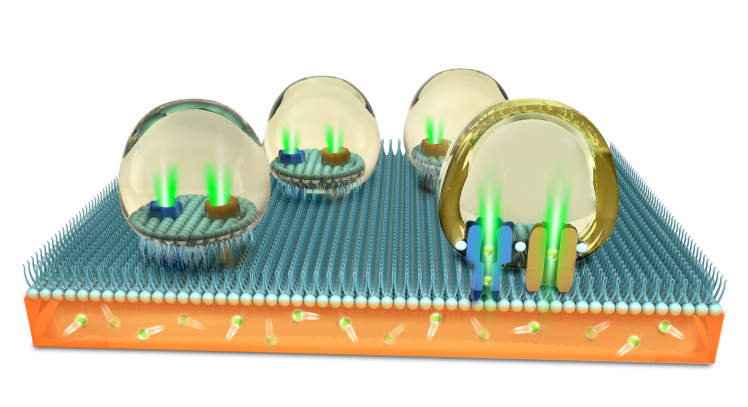

图:无电极纳米孔技术示意图

项目负责人

黄 硕

教授、博士生导师

南京大学化学化工学院,生命分析化学国家重点实验室

国家青年计划入选者(2015),江苏省“双创人才”(2017)

研究方向:单分子生物物理,基于纳米孔器件的单分子生物传感器,具有临床检测功能的单分子医疗诊断。

办公室:南京大学仙林校区化学化工学院D305

电话:025-89681920(实验室)/89681921(办公室)

电子邮件:shuo.huang@nju.edu.cn

课题组网址:http://hysz.nju.edu.cn/bionano/

项目概况

自然界中广泛存在的物质跨膜输运现象通过介导细胞内外物质交换在分子水平上对诸多生物学过程进行精准调控。其中,无机离子,葡萄糖,核酸,氨基酸及其它细胞代谢物的跨膜输运需要由特定的膜通道蛋白介导完成。这些膜通道蛋白由蛋白质单体或者多聚体于生物膜上自发组装形成跨膜孔道。膜片钳技术可以有效的逐个探究单个膜通道蛋白的生物物理学性质。随着越来越多新型的膜通道蛋白被发现,探究和理解,这些通道的门控动力学性质与输运机制逐步得到了解读。

新兴的单分子纳米孔技术正是建立在膜片钳技术这一基础上的膜通道仿生技术,其基本原理是利用电场力驱动单个分子或离子通过纳米孔引起的皮安级电流变化来进行单分子检测。纳米孔技术应用广阔,可以用于蛋白质分析,金属离子检测,有机小分子识别,纳米粒子表征,单分子化学,单分子质谱以及DNA测序。然而,自1993年首个纳米孔传感概念的展示以来,无论纳米孔技术的仪器形式如何变化,其检测机理完全是来源于依赖膜片钳技术的电信号检测方法。虽然这种方法具有超高的时间分辨率(~10 μs)和电流分辨率(<0.1 pA),但受限于现有的微电子和微电极加工技术的技术门槛和成本限制,扩大检测通量是该领域的主要瓶颈。现阶段,单分子基因测序是纳米孔传感领域内最重要的应用,同时也伴随着海量的数据采集需求,随着纳米孔测序技术产业化逐步展开,人们对超高通量纳米孔测序(大于100万个孔道)的需求愈发迫切,因此亟待发展一种新型的纳米孔检测模式,以不显著提高检测成本为前提突破现有检测通量的局限。

数十亿年的生物进化过程早以筛选出一系列结构最为精简,运转最为高效的跨膜输运机制。T4噬菌体能专一地吸附在寄主细胞表面的相应受体上, 将头部的DNA通过中空的尾部(直径为2.5~3.5 nm)注入宿主细胞内。金黄色葡萄球菌分泌的α溶素 (α-HL) 能够插到宿主细胞的细胞膜上,导致细胞营养物质流失而溶解。与通过电极对并使用膜片钳仪器驱动的纳米孔技术不同,自然界中的跨膜运输过程往往自发产生,且完全不需要冗余的电极和膜片钳等外围电子器件的辅助,是最简化的物质跨膜输运分子机器。

受此启发,南京大学化学化工学院生命分析化学国家重点实验室陈洪渊、黄硕团队开发了一种新型的纳米孔检测方法,并将其命名为无电极纳米孔技术(DOP,DiffusiOptoPhysiology),也是世界首个无需电极的单分子纳米孔检测方法。

关键技术

该团队在纳米孔的两侧分别加入钙离子与钙离子荧光染料,在浓度梯度驱动下,钙离子自由扩散穿过纳米孔与荧光染料结合释放荧光信号,从而间接实现 纳米孔在液滴-凝胶界面双分子层上实时成像,并成功展示了其对小分子、高分子与生物大分子的单分子传感(图1)。这项技术充分简化了传统的纳米孔检测模型(能斯特-普朗克方程,公式1),去掉了电迁移项在物质传递中的贡献,仅由扩散、化学反应和流体三项来描述物质的传递(公式2):

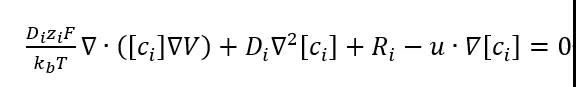

公式1(电生理纳米孔检测模型):

公式2(DOP模型):

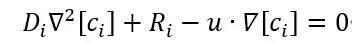

左上: 无电极纳米孔技术示意图。凝胶中的钙离子自由扩散穿过纳米孔与液滴中的钙离子荧光染料结合,产生荧光信号。

右上: 基于无电极纳米孔技术的单分子传感。分子穿过纳米孔时会产生特异性的堵孔荧光信号,可用于环糊精、聚乙二醇和双链DNA的传感。

左下: ClyA纳米孔和α-HL 纳米孔的同时成像与区分。由于孔径不同 (ClyA纳米孔: d = 3.6 nm, α-HL纳米孔: d =1.4 nm), ClyA纳米孔在荧光模式下能产生一个明亮的亮斑(红圈),而α-HL纳米孔则表现为一个微弱的亮斑(黄圈)。

右下: ClyA纳米孔微液滴阵列。

通过进一步对电解质溶液与孔道优化,其传感性能可与传统的电生理纳米孔技术相当,而理论检测密度可高达104 pores/mm2。由于DOP无需预留电极空间,其测量体积可进一步减小到~30 pL,检测体积上是现有纳米孔技术的百万分之一,显著降低了样品消耗,非常适用于丰度极低的分析物测量。此外,不使用电极让研究者可以很轻松的构建微液滴DOP检测阵列。这种检测模式非常适用于多组分,平行化的高通量药物筛选,其理论检测密度可达103 bilayers/ mm2。最后,在不使用电极的情况下,科研团队成功实现了实时高分辨的核酸传感,这对于高通量DNA测序的实现意义深远(图2)。

图2:无电极大孔径ClyA纳米孔检测dsDNA

该工作以“Electrode-free Nanopore Sensing by DiffusiOptoPhysiology”为题,于2019年9月6日在《Science Advances》发表相关论文(DOI:10.1126/sciadv.aar3309,文章链接:https://advances.sciencemag.org/content/5/9/eaar3309.full)。我校化学化工学院直博生王玉琴为该论文第一作者,我校化学化工学院陈洪渊院士与黄硕教授为该论文共同通讯作者。 此项研究得到了国家自然科学基金(项目编号:91753108、21327902、21675083)、中央高校基本科研业务费(国际科技合作促进项目)(项目编号: 020514380142、020514380174)、生命分析化学国家重点实验室(项目编号:5431ZZXM1804、5431ZZXM1902)、南京大学卓越计划 (项目编号:ZYJH004)、中组部青年计划、江苏省高层次创业创新人才引进计划和南京大学科技创新基金项目等经费支持。

应用领域和市场前景

在以上工作的基础上,该团队构建了高通量可抛弃式单分子分析芯片,该芯片仅由简单且无生物毒性的材料构成,现有芯片成本不足1美元,非常适用于临床检测中的可抛弃式检测需求,可以应用于药物筛选、临床诊断和DNA测序,并有望进入日常生活。

该工作发表后受到各界广泛关注。其中,国外媒体Physics World 以Nanopore sensing goes electrode-free为题全文报道了该项工作(https://physicsworld.com/a/nanopore-sensing-goes-electrode-free/)。著名学术期刊Nature Biotechnology (https://twitter.com/NatureBiotech/status/1173552746076807168 )以及 日本尼康公司 Nikon Instruments(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2684081988311133&id=189173031135387)等知名机构均在其官方公众号推送了该项工作。